Drei Fotografinnen und Fotografen haben in den 30er Jahren eine Revolution im Bildjournalismus eingeleitet: die Deutsche Gerta Pohorylle, der Ungar Endre Friedmann und der Pole David Roman Szymin. Berühmt wurden sie unter ihren selbstgewählten Pseudonymen: Gerda Taro, Robert Capa und „Chim“ Seymour.

Ihre Reportagen aus dem revolutionären Spanien und über den Kampf gegen den faschistischen Putsch vom Juli 1936 bis zur bitteren Niederlage der Republik 1939 haben nicht nur den Blick der Welt auf den südeuropäischen Kriegsschauplatz verändert – die Kriegsberichterstattung war mit ihnen in eine neue Zeitrechung eingetreten.

Schon der Krimkrieg (1853-1856), der amerikanischen Bürgerkrieg (1860-1865) oder der 1. Weltkrieg (1914-1918) wurden fotografisch dokumentiert. Statisch dokumentiert: Geschützstellungen mit posierenden Artilleristen (Krim); Schlachtfelder mit arrangierten Gefallenen (amerikanischer Bürgerkrieg); auf den Sieg anstoßende Offiziere in Feldquartieren weit vom Schuss (1. Weltkrieg).

Revolution des Bildjournalismus

So wie sich die Kriege waffentechnisch veränderten, veränderte sich der Fotojournalismus durch die Entwicklung der Kameratechnik. Pohorylle (1910-1937), Friedmann (1913-1954) und Szymin (1911-1956) waren die bekanntesten, aber keineswegs die einzigen, Vorreiter einer neuen Zeit, die mit dem Namen einer Kamera verbunden ist: der Leica. Die kleine Rollfilmkamera revolutionierte die Fotografie, weil man keine riesigen Plattenkameras mehr herumschleppen musste. Der „schnelle Schuss“ war möglich geworden – man konnte den historischen Augenblick festhalten, weil man mit der Kamera mitten im Geschehen stand.

Was war nun das Besondere an den drei Fotografinnen und Fotografen, die sich Anfang der 30er Jahre im Pariser Exil kennenlernten – arm, aber unverzagt? Was hatten sie gemein? Alle drei stammten aus (unterschiedlich gut oder schlecht situierten) jüdischen Familien; alle waren aus ihren Geburtsländern vertrieben worden – von Faschismus, fanatischem Nationalismus, Antisemitismus. Ihre Herzen schlugen links.

Friedmann hatte das Glück gehabt, 1932 als Fotoassistent beim Deutschen Photodienst eine Serie von Bildern zu schießen, die es auf die Titelseite des „Weltspiegels“ und später anderer internationaler Zeitungen schafften: er war der einzige, der Leo Trotzki bei dessen „Kopenhagener Rede“ auf einer Massenveranstaltung der dortigen sozialistischen Studenten fotografiert hatte.

Als er, der schon vor dem Horthy-Regime aus Ungarn geflüchtet war, nach Paris ging, um den Nazis zu entgehen, half ihm dieser Ruhm freilich wenig. Hunderte Emigranten versuchten, in der französischen Metropole als Fotografen Fuß zu fassen.

Zu ihnen gehörte Gerta Pohorylle aber nicht, die 1933 mit ihrer Jugendfreundin Ruth Cerf nach Paris flüchten musste, nachdem sie wegen illegalen Tätigkeit für die Sozialistischen Arbeiterpartei (SAP) von der Gestapo verhaftet worden, aber durch ihre Kaltblütigkeit wieder frei gekommen war. Die hoch intelligente, selbstbewusste und hübsche junge Frau, die der Sprache ihres Exillands mächtig war, arbeitete als „Tippmamsell“ und teilte sich mit ihrer Kameradin Ruth ein billiges Zimmer. Wenn die beiden ein bisschen Geld verdienen konnten, bewegten sie sich in den Kreisen der politischen Emigranten, besuchten Cafés oder leisteten sich dann und wann den Luxus eines Kinobesuchs.

David Robert Szymin hatte in Leipzig Kunst und Fotografie studiert und war schon 1931 nach Paris gekommen, um an der Sorbonne seine Studien zu beenden. Auch er gehörte zur „Kirchenmaus-Fraktion“, lebte mehr schlecht als Recht in den Banlieues und fotografierte Alltagsszenen. Auch er sympathisierte mit der Linken und das öffnete ihm die Türe zur Redaktion von Regards, einer der KPF nahestehenden, grafisch Maßstäbe setzenden sozialkritischen Illustrierten.

In der kleinen Welt der Exilierten, Antifaschisten und Künstler lief jeder jedem und jeder zwangsläufig über den Weg. Als Endre Friedmann Ruth Cerf im Herbst 1934 um ein Portraitphotoshooting bat, nahm diese ihre selbstbewusste Zimmergenossin Gerta Pohorylle als „Anstandsdame“ mit. Ob es Liebe auf den ersten Blick war oder nicht – beide wurden ein berufliches und privates Paar. Gerta war es auch, welche die brillante Idee gebar, aus dem schlecht bezahlten ungarischen Fotografen Endre Friedmann den reichen amerikanischen Müßiggänger, Weltenbummer und Fotografen Robert Capa zu machen – und sieh an: der „Amerikaner“ akquirierte mit Hilfe seiner Assistentin, die sich nun, anklingend an Greta Garbo, Gerda Taro nannte, lukrative Aufträge. Und Gerda, die bald mit der eigenen Leica unterwegs war, blieb nicht lange Capas Schülerin – ihr Talent und ihr Blick für den „richtigen Augenblick“ machte sie zur ebenbürtigen Partnerin.

In den Cafés trafen sie auf Henri Cartier-Bresson – und Szymin, der großartige Sozialreportagen über die Streiks und antifaschistischen Massendemonstrationen des Jahres 34 fotografiert hatte.

Drei, verbunden im Leben und im Tod

Als im Sommer 1936 drei Generäle der spanischen Armee, gestützt auf die faschistische Falange, gegen die Republik revoltierten und vollmundig erklärten, innerhalb von ein paar Wochen in Madrid ihren Kaffee trinken zu wollen, war für die Pariser Emigrantinnen und Emigranten klar: In Spanien ging es ums Ganze. Dort bestand die reelle Chance, die faschistische Flut zu brechen, die drohend in ganz Europa anschwoll und bereits Ungarn, Italien, Österreich und Deutschland überfschwemmt hatte. Wer konnte, kämpfte – für die Republik, für die Revolution, die einen mit dem Gewehr, die anderen mit der Kamera.

Capa, Taro und Chim Seymour, wie sich Szymin nannte („Meinen Namen kann keiner aussprechen“) gingen nach Spanien, Capa und Taro arbeiteten oft gemeinsam. Und dort zeigten sie der Welt, was Kriegsreportage sein kann: gemeinsam mit republikanischen Milizionären stürmten sie gegen die Stellungen der Putschisten vor, fotografierten unter dem Feuer der feindlichen Maschinengewehre die angespannten Gesichter ihrer camaradas, teilten das Leben der Soldaten, mischten sich unter die Trecks der vor den Faschisten flüchtenden Zivilbevölkerung, besuchten Feldlazarette und zeigten das ungeschminkte Gesicht des Krieges. Sie waren nicht „objektiv“, sie waren nicht „unparteiisch“. Ihre Fotos waren Statements: für die Republik, gegen den Faschismus.

Jede und jeder der drei hatte seinen eigenen Stil. Robert Capas Stärke war die Fotografie der Offensive, das Alltagsleben in den republikanischen Stellungen. Sein Ausspruch: „Wenn Dein Foto nicht gelungen ist, warst Du nicht nahe genug dran“ spiegelt sein Verständnis seiner Arbeit wider. Gerda Taro fotografierte häufig Frauen – Frauen in Waffen, Arbeiterinnen beim militärischen Training, Pflegerinnen in den Lazaretten. Auch sie war an der Front – die „ pequeña rubia“ genoss ob ihrer Tapferkeit die Hochachtung der Soldaten, die sich anfangs über die kleine Deutsche lustig gemacht hatten. Chim konzentrierte sich auf Leben und Leiden der Zivilbevölkerung, vor allem der Kinder (ein Thema, dem er sich nach 1945 im Auftrag der UNESCO neuerlich annahm).

Am 25. Juli 1937 wurde Taro beim Rückzug der republikanischen Truppen von der Brunete-Front von einem Panzer überrollt, als sie vom Trittbrett eines LKW, der sie mitgenommen hatte, abrutschte. Sie starb einen Tag später als erste Kriegsreporterin, die im Einsatz gefallen war.

Der Leichnam Gerda Taros wurde nach Paris überführt, ihre Beisetzung am 1. August (ihrem 27. Geburtstag) wurde zu einer antifaschistischen Massendemonstration. Zehntausende folgten dem Sarg. Unter den Trauergästen befanden sich neben Capa Ruth Cerf, Henri Cartier-Bresson, Pablo Neruda und Louis Aragon.

Robert Capa starb 1954 in Vietnam durch eine Landmine. Chim Seymour wurde 1956 am Suezkanal von einem ägyptischen Scharfschützen getötet.

Zwei Romane – unterschiedlich, aber großartig

Soeben sind zwei sehr unterschiedliche Romane über Gerda Taro und Robert und Chim erschienen.

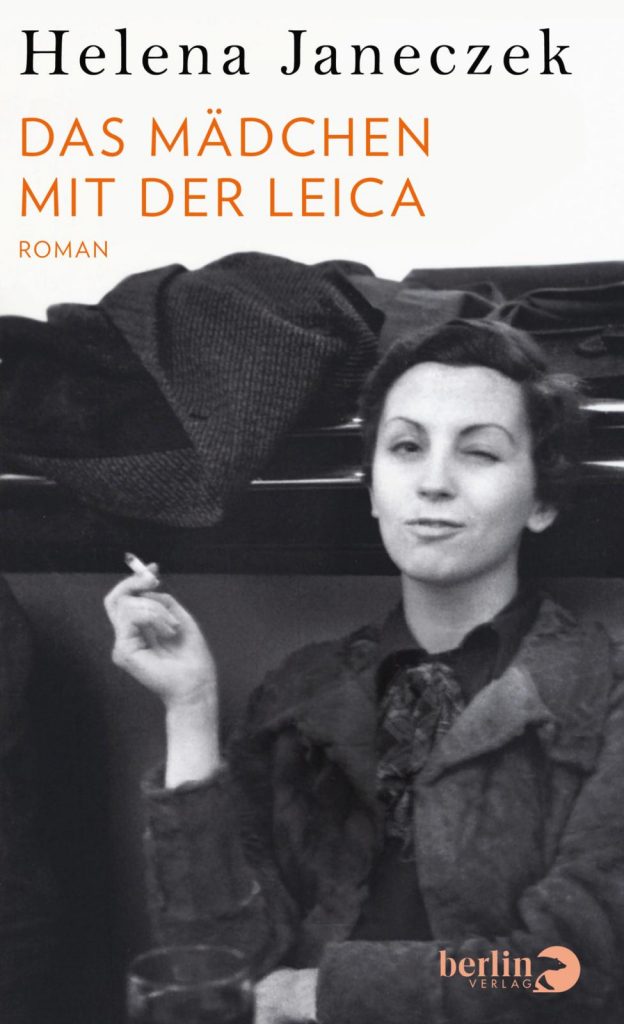

Helena Janeczek, die in Deutschland als Tochter polnisch-jüdischer Überlebender der Nazizeit geboren wurde und seit vielen Jahren in Italien lebt, hat mit „Das Mädchen mit der Leica“ Gerta Pohorylle ein schönes und differenziertes literarisches Denkmal gesetzt. Aus der Sicht dreier Weggefährtinnen und Freunde entwickelt sie das Bild einer unerhört lebendigen, unerschrockenen und selbstbewussten Frau, welche sie wohl mit Recht in einem Interview als „betörend“ bezeichnet hat. Da ist einmal Willy Chardack, der in Deutschland und Paris zum engsten Freundeskreis Gertas gehört hatte und unglücklich in die junge Frau verliebt war. Chardack konnte Europa gerade noch rechtzeitig verlassen und in die USA emigrieren, wo ihn seine linke Vergangenheit immer wieder ins Visier der antkommunistischen Geheimdienste brachte. Wir begleiten den Miterfinder des Herzschrittmachers auf einem Spaziergang, auf dem ihm Erinnerungsfetzen an Gerda durch den Kopf gehen. Georg Kuritzkes, in den 20er und 3er Jahren Aktivist des Kommunistischen Jugendverbandes und dann der SAP arbeitet für die Welternährungsorganisation der UNO in Rom. Er war eine Zeit lang der Glückliche, der Gertas Leben teilen durfte – bis der „ungarische Fotograf“ in ihr Leben einbrach. Beide, Willy und Georg, lässt die Erinnerung an die faszinierende junge Frau nicht los. Ruth Cerfs Erinnerungen sind wohl die differenziertesten. Als Zimmergenossin in Paris hat sie die Kehrseite einiger Eigenschaften Gertas erlebt, die sie zugleich auch wieder liebenswert machten: Ihre rasche Entflammbarkeit für neue Menschen, ihr manchmal bis an die Grenze des Egoismus gehendes Selbstbewusstsein, aber auch ihre emotionale Zerbrechrlichkeit, die sie nie nach außen kehrte.

Helena Janeczek ist ein wunderbares Buch geglückt, das Gerda Taro lebendig in ihrer Zeit porträtiert. Was mich zusätzlich für diesen Roman einnimmt, ist die intelligente Fotoauswahl, insbesondere das Coverfoto, das meiner Meinung nach das gelungenste Porträt Gerda Taros ist. „Das Mädchen mit der Leica“ wurde übrigens mit dem Premio Strega, dem bedeutendsten Literaturpreis Italiens, ausgezeichnet.

Die junge französische Journalistin Isabelle Mayault hat mit „Eine lange mexikanische Nacht“ einen sprachlich bezaubernden, witzigen und berührenden Roman über das „Nachleben“ der drei Fotografinnen und Fotografen geschrieben.

Im Jahr 2007 war es dem Bruder Capas, Cornell Capa, nach jahrzehntelangem Suchen geglückt, in Mexiko Stadt den berühmten „mexikanischen Koffer“ ausfindig zu machen. 1939 hatte Chim drei Schachteln mit insgesamt 4.500 Negativen und einigen Abzügen einem Freund anvertraut, damit dieser sie vor den vorrückenden Nazis in Sicherheit brachte. Es handelte sich um unveröffentlichte Fotos von Bob, Gerda und Chim. Auf Umwegen gelangten diese Kartons (die zwar in einem Koffer transportiert wurden, aber Schachteln waren und blieben) ins Haus eines obskuren mexikanischen Generals. Ein Filmemacher „erbte“ die Negative und übergab sie 2007 unentgeltlich dem von Cornell Capa gegründenten „International Center of Photography“ in New York.

Mayault zeichnet den Weg des „mexikanischen Koffers“ nach. Die Achse des Romans sind die Lebensgeschichten jener starken und pfiffigen Frauen, die das Geheimnis des Nachlasses von Taro, Capa und Seymour bewahrt haben. Durch die Handlung führt der mäßig erfolgreiche Filmemacher Luca, genannt Jamon, der sensibel und sarkastisch zugleich erzählt, warum er sich letzten Endes von diesem „Gral“ der zeitgenössischen Fotografie trennt.

Auch dieser Roman wurde zu Recht mit einem Preis bedacht – dem Prix Ulysse du Premier Roman 2019. Ein atmosphärisch schönes Buch.

Kurt Lhotzky

Isabelle Mayault

Übersetzt von Jan Schönherr

Eine lange mexikanische Nacht

Rowohlt | 240 Seiten | 22,70 EUR

Helena Janeczek

Übersetzt von Verena von Koskull

Das Mädchen mit der Leica

Berlin Verlag | 352 Seiten | 22,70 EUR